三陸道、18年度までに5割開通 国交省、復興道路見通し発表

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201404/20140426_71005.html

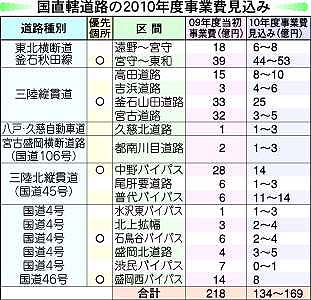

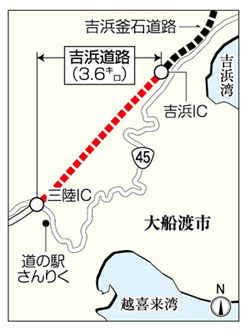

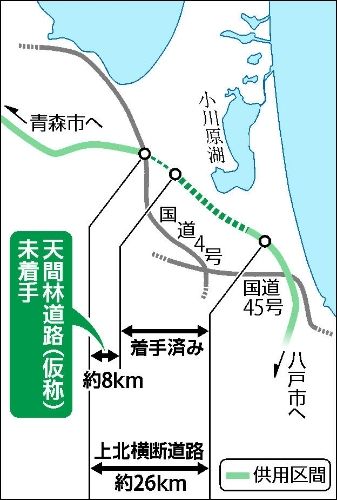

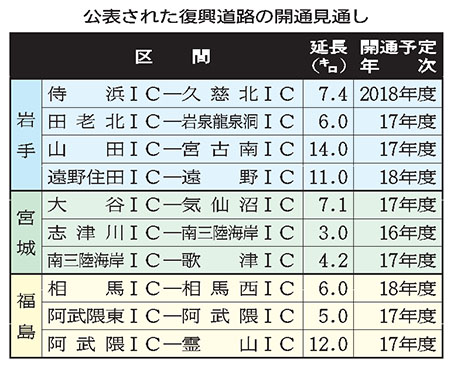

国土交通省は25日、仙台市と青森県八戸市を結ぶ三陸沿岸道路など「復興道路」の一部区間の開通見通しを発表した。三陸沿岸道路は総延長359キロのうち、新たに41.7キロが2018年度までに開通。部分開通済みの152キロと合わせ約5割が開通することになる。

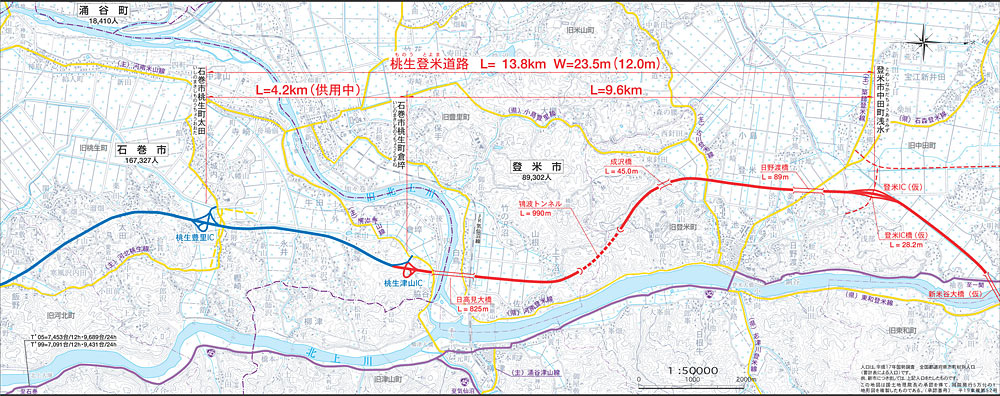

今回発表された開通見通しは表の通り。三陸沿岸道路は、宮城県内の志津川インターチェンジ(IC)-南三陸海岸IC間が16年度、南三陸海岸-歌津IC間が17年度の開通を予定。来年度開通予定の登米東和-志津川IC間と合わせて、仙台港北ICから歌津までがつながる。

岩手県内の三陸沿岸道路は東日本大震災後に着工した山田-宮古南IC間、田老北-岩泉龍泉洞IC間はともに17年度の開通を見込む。

同県内の東北横断自動車道は遠野-遠野住田IC間が18年度に開通。花巻ジャンクションから釜石西ICまでつながる。

福島、相馬両市を結ぶ東北中央自動車道は霊山-相馬IC間が17、18年度にかけて開通する。

いずれも事業化から開通までの期間を通常の半分程度に短縮した。東北地方整備局は「今後の予算措置を前提にした見通しだが、復興に向けた地元の熱意が実った形だ」と説明した。