に いがた土木構造物めぐり 第21回 新潟市の大動脈 新潟バイパス(土木学会関東支部新潟会)より

そして立体交差によって信号を無くし、4〜6車線の高規格で建設されたからこそ、これら3バイパスはこれだけの交通量を支える能力を持っているわけで、 まさに先見の明があった公共事業と言えるだろう。

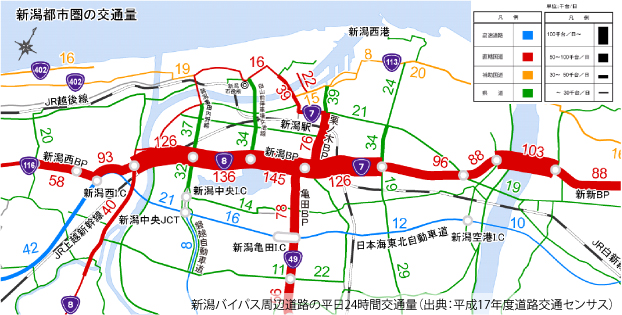

また南北に走る栗ノ木バイパスや亀田バイパスも新潟バイパスよりは若干少ないものの大きな流動があり、両者が交わる紫竹山ICの重要性が自ずと分かる。

そして現在、その紫竹山ICの北側では紫竹山道路や栗ノ木道路といった高規格道路が計画・事業中で、これらが完成すると新潟都市圏は東西と南北の両方向 に一般国道の高規格道路網が構築されることになり、実質的に都市高速道路を持つ都市と遜色ないレベルにあると言えよう。

実際、新発田IC〜曽和ICの延長37kmという距離は、首都高速で言えば1号上野線の入谷ランプから都心環状線、1号羽田線、K1号横羽線を経由して 横浜駅西口ランプまでの38.4kmに匹敵する距離であり、同区間は基本料金で900円かかるが、新潟の3バイパスはもちろん無料であり、かつ制限速度も 首都高速より速いという水準である。新潟都市圏の住民は日常的にこのような高水準の道路を利用できる生活を享受できているのである。首都圏在住の一市民と しては、羨ましいとしか言いようが無い…。